水って何だろう? その2

私たちの生活に欠かせない「水」。 今回は、あったかポカポカ癒やしの水=「温泉」に スポットを当てた記事をお届けします。

古くから日本人に愛されてきた「温泉」の世界を、ぜひお楽しみください!

世界有数の温泉大国、日本

約3,000カ所。

これは日本国内にある温泉地の数。世界でもトップクラスの規模を誇ります。では、どうしてこれほど温泉地が多いのでしょう。それは、日本が「環太平洋火山帯」に位置しているから。火山活動が活発なこの地帯では、地下のマグマが地表付近の地下水を加熱。熱せられた地下水が地上に湧き出すことで、温泉が生まれます。このような温泉は「火山性温泉」と呼ばれ、日本の温泉の大半が当てはまります。

一方で、火山活動と無関係に生まれる温泉もあります。たとえば、モンゴルやハンガリー、ブルガリアには、火山に依存しない温泉が存在します。これらの温泉は、地層の動きや地球内部の熱によって地下水が温められて生まれます。このような温泉は「非火山性温泉」と呼ばれます。日本では数が少なく、限られた地域にしか見られません。

現在、温泉地の多くは観光地として親しまれていますが、もともとは「湯治」のための場所でした。湯治とは、温泉に一定期間滞在して心身を癒やす療養法で、日本人に古くから親しまれてきた文化のひとつです。

古代日本と温泉の記録

それでは、日本で温泉が利用され始めたのはいつ頃からなのでしょうか。地誌の『風土記』や歴史書の『日本書紀』などの記述によると、少なくとも飛鳥時代(6~8世紀)には既に利用されていたことがわかります。

『伊予国風土記』の逸文(現存しない原典の一部が後世に伝わったもの)によれば、推古天皇や聖徳太子が「伊豫温湯」(現在の愛媛県松山市、道後温泉)を訪れ、温泉の恵みに感謝して石碑を建てたとされています。

また、『出雲国風土記』には、川辺に湧く「出湯」(現在の島根県松江市、玉造温泉)についての記述があります。この温泉は「神湯」として病を癒やす力を持つとされ、地元の人々から神聖視されていたようです。

さらに、『日本書紀』には658年に斉明天皇が「紀温湯」(現在の和歌山県白浜町、白浜温泉)を訪れた記録があります。この訪問は、単なる旅ではなく、療養を目的とした滞在だったと伝えられています。

古代末期・中世の温泉文化

~公家や僧侶、武士たちの利用~

平安時代以降、温泉は公家や僧侶、そして武士たちの間でも広く利用されるようになりました。『枕草子』の能因本には「湯はななくりの湯、ありまの湯、たまつくりの湯」として、現在の榊原温泉(三重県津市)、有馬温泉(兵庫県神戸市)、玉造温泉(島根県松江市)が名湯として挙げられています。これらの温泉が当時から高く評価されていたことがわかります。

※ななくりの湯は別所温泉(長野県上田市)を指す説もあります

また、禅宗の広まりとともに、僧侶たちは温泉を湯治の場として利用し始めました。温泉地は次第に文化的な交流の場へと発展し、有馬温泉では「湯治養生表目」という湯治の心得を示す掲示が設けられるなど、湯治の方法や効能が体系化されていたことが記録に残されています。

戦国時代には、戦場で負った傷を癒やす場としても温泉が重宝されました。たとえば、武田信玄は自らの領地内に温泉を整備し、兵士たちの療養に役立てていたと伝えられています。これらの温泉は「信玄の隠し湯」として現在も語り継がれています。

江戸時代の温泉

~庶民の楽しみと観光の始まり~

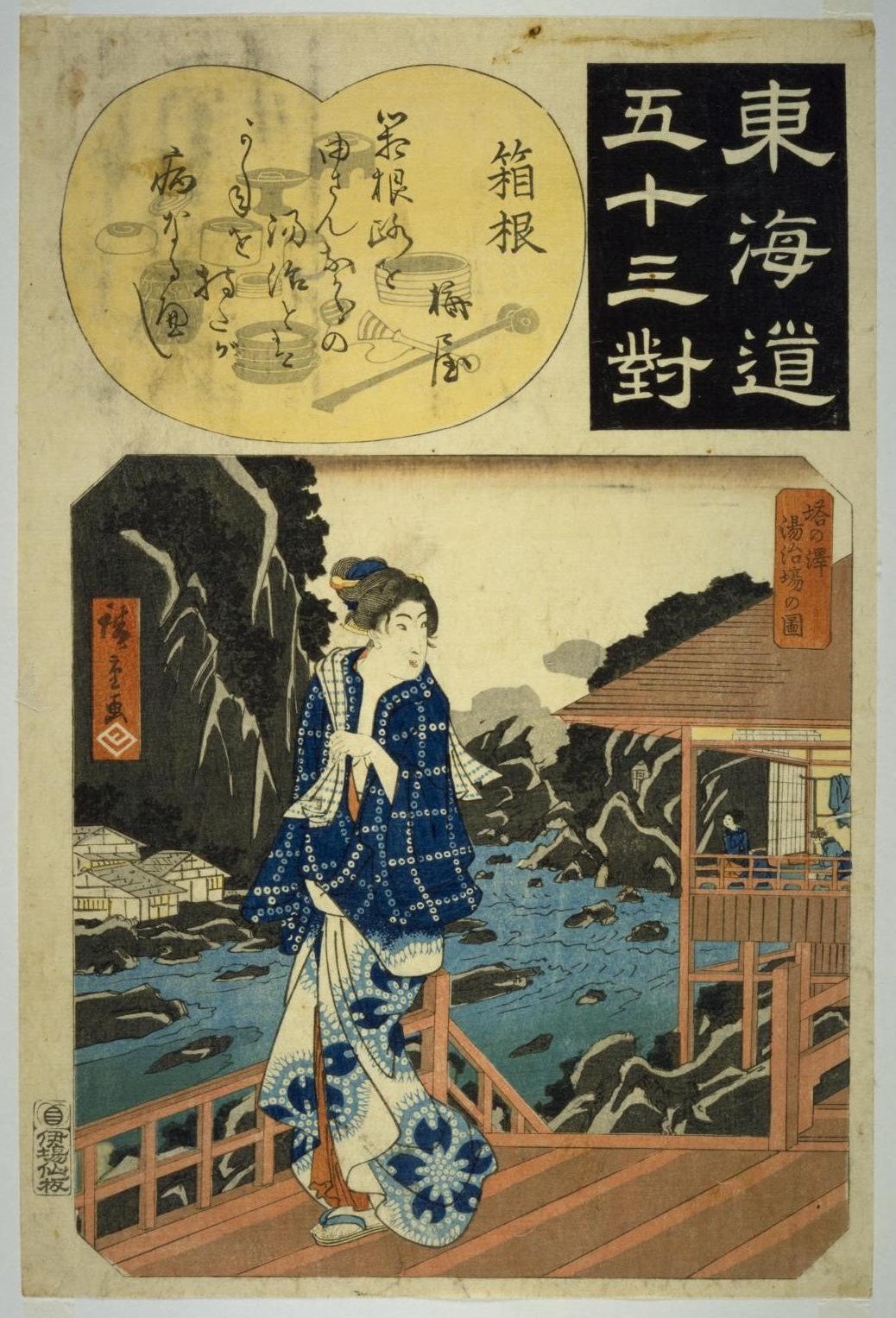

江戸時代になると、温泉は庶民にも広く利用されるようになりました。この時代には、温泉地を紹介する案内書や絵図が数多く出版され、人々の間で温泉巡りが人気となります。特に箱根の「箱根七湯」(湯本、塔ノ沢、宮ノ下など)は大変な人気を集め、一度に複数の温泉を巡る楽しみ方が流行しました。

また、この頃には「一夜湯治」と呼ばれる短期間の滞在が一般化し、温泉がさらに手軽で身近な存在に。温泉地では土産物店や見世物小屋がにぎわい、温泉が観光地としての色合いを一層強めていきます。たとえば、熱海温泉(静岡県熱海市)では「大湯」という間欠泉が大きな注目を集め、遠方からも多くの人々が訪れました。

明治以降の温泉

~保養地から観光地へ~

明治時代に入ると、温泉は科学的な視点から研究され、その価値が改めて見直されました。特に、ドイツ人医師エルヴィン・フォン・ベルツ(Erwin von Bälz)は日本各地の温泉を訪れ、その効能を科学的に評価。彼は草津温泉(群馬県吾妻郡草津町)を「世界第一級の温泉保養地」とたたえ、温泉地の衛生環境の改善や療養施設の整備を提案しました。この取り組みは、温泉を単なる湯治場ではなく、本格的な保養地として認識させる大きなきっかけとなりました。

さらに、鉄道や道路の整備が温泉地の発展を後押し。東海道本線の開通により、熱海温泉は東京から日帰りで訪れることが可能になり、多くの観光客を引き寄せました。こうして温泉地は「湯治場」としての役割に加え、「観光地」としても発展も遂げ、日本人にとって、より身近で多様な楽しみ方ができる場所へと姿を変えていきました。

温泉なんでも日本一

日本人にとって非常に身近な存在となった温泉。ここでは「日本一」の特徴を持つ温泉地や都道府県をいくつかご紹介します。

日本一高所にある温泉地と宿泊施設

地獄谷温泉・みくりが池温泉(富山県中新川郡立山町)

地獄谷温泉は、標高約2,400mで日本一高所に位置する源泉です。このエリアでは亜硫酸ガスや水蒸気が噴き出し、大自然の力強さを肌で感じることができます。ただし、地獄谷温泉には入浴施設がなく、湧き出た温泉は近隣の宿泊施設へ引湯されています。

その中でも注目は「みくりが池温泉」。標高2,410mに位置し、日本一高所にある温泉宿として知られています。立山黒部アルペンルートの室堂平にあり、北アルプスの壮大な自然に囲まれたロケーションが魅力です。ここでは、硫黄の香り漂う乳白色の源泉かけ流しの湯を楽しむことができ、宿泊者だけでなく日帰り入浴も可能です。

日本一の温泉総湧出量、源泉数を誇る都道府県

大分県

「温泉県」として知られ、温泉総湧出量は驚異の毎分29万1,121L、源泉総数は5,086で、どちらも日本一を誇ります※。別府温泉や湯布院温泉などの全国的に有名な温泉地に加え、小規模ながら個性豊かな温泉も数多くあり、多彩な湯巡りが楽しめます。

※環境省「令和5年度温泉利用状況」(令和6年3月末現在)

日本一の自然湧出量を誇る温泉地

草津温泉(群馬県吾妻郡草津町)

自然湧出量が毎分3万2,300L以上で、日本一の自然湧出量を誇る温泉地です。その湯量は1日でドラム缶約23万本分にも相当。草津温泉のシンボルである湯畑から立ち上る湯けむりは、訪れる人々を迎える象徴的な風景となっています。

日本一熱い温泉(源泉)&日本一長い足湯

(長崎県雲仙市)

源泉温度が約105℃と非常に高温で、日本一熱い温泉として知られています。この高温を活かした「温泉蒸し料理」が温泉街の名物であり、立ち上る湯けむりが温泉地特有の風情を一層引き立てています。

また、日本一長い足湯「ほっとふっと105」があり、その全長は名前の通り105mに及びます。海を眺めながら足湯を楽しめるこのスポットは、多くの観光客に癒やしのひとときを提供しています。

温泉とは何か

ここまで、温泉にまつわる日本の歴史や文化、そして「日本一」をご紹介してきました。では、そもそも「温泉」とは何なのでしょうか? 単に温かいお湯が地中から湧き出ているものだけが温泉ではありません。

「温泉法」によると温泉は次のように定義されています。

温泉の定義

以下のいずれかの条件を満たしていれば温泉と認められます。

条件1:温度

・湧き出した時点での水温が25℃以上であること。

条件2:成分

湧き出る水に特定の成分が基準量以上含まれていること。

成分の例(一部抜粋)

・遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素):250mg/kg以上

・総硫黄(S) [HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの]:1mg/kg以上

・メタけい酸(H2SiO3):50mg/kg以上

25℃未満の温泉?

先ほど紹介した通り、湧き出た際の水温が25℃未満でも、温泉法で定められた成分基準を満たしていれば「温泉」と認められます。このような温泉は、温泉法で「冷鉱泉」と分類されています。

冷鉱泉の特徴

冷鉱泉は湧出温度が低いため、そのままでは浴用に適さないことがあります。しかし、地下水に含まれる成分によってさまざまな効能が期待されます。具体的には以下の種類があります。

炭酸泉

炭酸ガスを多く含む冷鉱泉で、血行促進や疲労回復に効果があるとされます。湧出温度が低くても炭酸成分の効能が注目されています。

例:長湯温泉(大分県竹田市)

ラジウム泉

放射性成分を含む冷鉱泉で、湧出温度に関係なくその効能が評価されています。

例:三朝温泉(鳥取県東伯郡三朝町)

黒湯

有機物を多く含む冷鉱泉で、独特の色を持つものが多いです。

例:黒湯温泉(東京都大田区)

温泉の種類と特徴

温泉は、成分や効能に応じていくつかの種類に分類されます。それぞれの泉質にはほかにはない特徴があり、適応症や利用法も異なります。主な温泉の種類とその特徴を紹介します。

単純温泉

特徴

溶存物質が1kg中1,000mg未満のシンプルな温泉で、成分が少ないため刺激が少なく、敏感肌の人や子どもにも優しい泉質です。リラックス効果があり、ストレス解消や疲労回復に向いています。

代表地

下呂温泉(岐阜県下呂市)、嬉野温泉(佐賀県嬉野市)など

塩化物泉

特徴

ナトリウムやカルシウムを多く含む温泉で、湯冷めしにくいのが特徴です。塩分が皮膚に残ることで保温効果を高め、「熱の湯」とも呼ばれます。

代表地

熱海温泉(静岡県熱海市)、別府温泉(大分県別府市)など

硫黄泉

特徴

硫黄を含む温泉で、独特の卵のような匂いが特徴です。殺菌作用があるため、皮膚病やニキビなどの肌トラブルに効果的とされています。

代表地

草津温泉(群馬県吾妻郡草津町)、登別温泉(北海道登別市)など

炭酸水素塩泉

特徴

「美肌の湯」として知られ、皮膚の汚れや老廃物を落とす作用があり、肌をしっとり滑らかにします。火傷や切り傷にも効果的とされています。

代表地

長湯温泉(大分県竹田市)、玉川温泉(秋田県仙北市)など

硫酸塩泉

特徴

カルシウムやナトリウムの硫酸塩を多く含む泉質で、血行促進や動脈硬化の予防に効果があるとされています。また、傷や火傷の回復を助ける作用もあります。

代表地

別府温泉(大分県別府市)、湯の川温泉(北海道函館市)など

二酸化炭素泉(炭酸泉)

特徴

炭酸ガスを多く含む温泉で、入浴時に肌に付着する気泡が血行を促進し、新陳代謝を活性化させます。冷え性や末梢循環障害に効果があるとされています。

代表地

長湯温泉(大分県竹田市)、有馬温泉(兵庫県神戸市北区)など

終わりに

温泉は、私たち日本人にとって心と体を癒やすだけでなく、長い歴史の中で文化を育んできた特別な存在です。その湯に浸かりながら、雄大な自然や先人たちの暮らしに思いを馳せると、温泉が持つ深い魅力に改めて気づかされます。

この豊かな温泉文化をこれからも大切に守り、次の世代へと引き継いでいきたいものです。

国立国会図書館「本の万華鏡」(第23回 本から広がる温泉の世界)

![ミウラplus[ミウラプラス]](/assets/img/logo.svg)