水って何だろう?

私たちの生活に欠かせない「水」。

今回は、その重要性や秘められた力にスポットを当てた記事をお届けします。

身近だけれど奥深い「水」の世界を、ぜひお楽しみください!

水のない惑星だった地球

「地球は青かった」。

これは、1961年に人類初の有人宇宙飛行を成功させたユーリイ・ガガーリンが残した言葉です。地球の表面の約3分の2は水で覆われており、宇宙からは青く輝いて見えます。しかし、この美しい「青い惑星」の姿は、地球が誕生したときからのものではありません。現在の姿が形作られるまでには、膨大な時間が必要でした。

地球が誕生したのは、今からおよそ46億年前。当時の地表はマグマに覆われ、大気も非常に高温でした。仮に水が存在していたとしても、熱で蒸発し、大気中に水蒸気として漂っていたと考えられています。

次第に地球が冷えてくるにつれ、状況は変わり始めます。水蒸気は液体の水へと姿を変え、雨となって地表に降り注ぎました。その雨は川や海を作り、地球は現在のような「青い惑星」の姿へと変わっていったのです。

地球上の水がどこから来たのかについては、いくつかの説があります。地球が誕生した際に内部に含まれていた水分がもとになったという考えもありますが、小惑星や彗星が衝突し、それらが運んできた氷や水分が地球の水の一部を形成したという説もあります。特に彗星には氷が豊富に含まれており、地球に水をもたらした可能性があると考えられています。

循環し続ける地球の水

現在、地球にはどれほどの水があるのでしょうか。総量は約14億㎦とされています。この膨大な量を少し身近なイメージに置き換えると、小学校の25mプール※に換算して約46京7,000兆杯分にもなる計算です。この数字もあまりに大きく、想像するのが難しいかもしれません。

※300㎥として計算

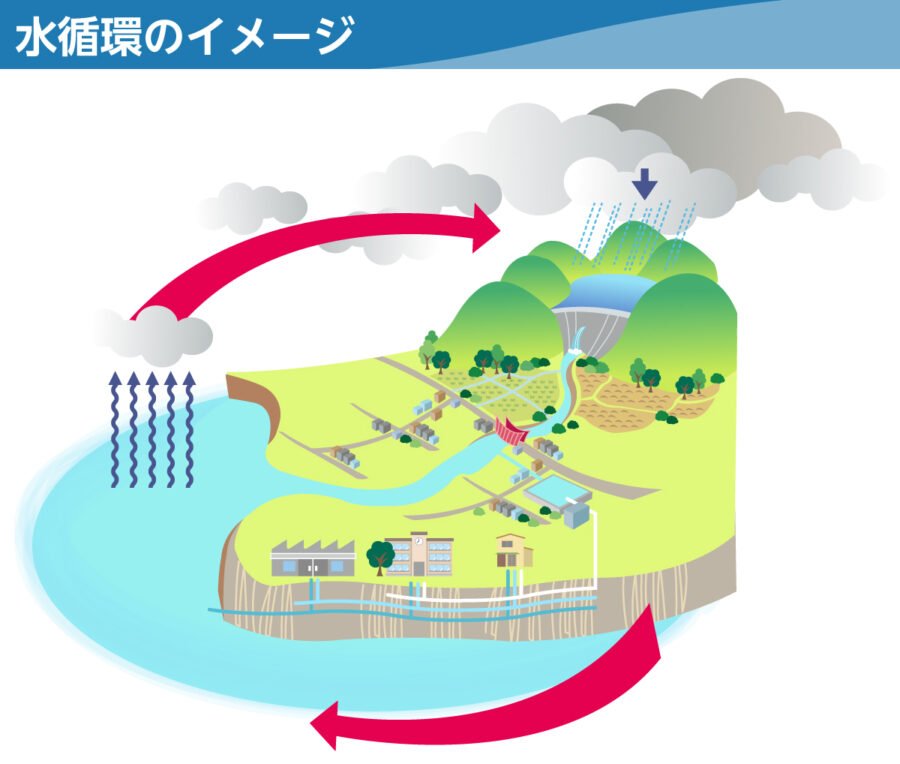

地球の莫大な水の量は驚くべきことに、数十億年ほとんど変わっていないと考えられています。この状況を可能にしているのが、「水循環」と呼ばれる自然の仕組みです。水循環とは、水が地球上を巡る一連のプロセスを指します。

地表にある水が太陽の熱によって蒸発し、空に昇って雲を作ります。その水蒸気が冷やされることで雨や雪として再び地上に戻ります。その後、川となって流れ海へと注ぎ、再び蒸発する――このサイクルが延々と繰り返されることで、水は絶えず地球上を循環しているのです。

水循環のおかげで、地球の水は常に移動しながらも失われることがありません。それどころか、私たちの生活を支え、自然環境を保つ重要な役割を果たしています。

「水を大切に使いましょう」

毎年8月1日は「水の日」、その週は「水の週間」。水の大切さを改めて考えるために政府が設けた期間です。日本語には「湯水のように使う」という表現があり、水が豊富で当たり前に使えるという印象があるかもしれません。しかし、実際に私たちが自由に使える水の量は非常に限られています。

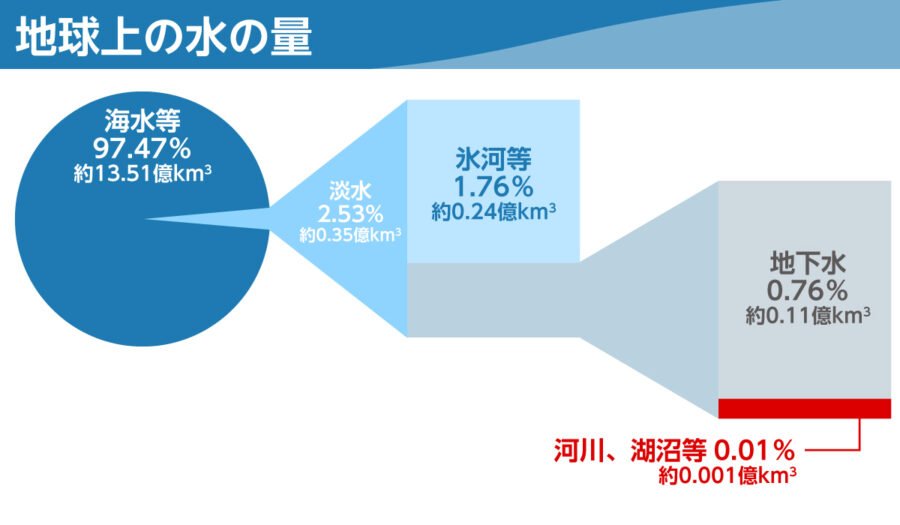

地球上の水のうち、約97.47%は海水、つまり塩水です。私たちが生活に利用する淡水はたった2.53%に過ぎません。さらに、その多くは南極や北極の氷、または地下水として閉じ込められており、実際に使える水の量となると、地球全体の水量のわずか0.01%しかありません。

地球が「水の惑星」と呼ばれる一方で、利用可能な水資源は驚くほど限られているのです。

※World Water Resources at the Beginning of 21st Century ; UNESCO,2003 を基に国土交通省水資源部作成。南極大陸の地下水は含まれていない

出典:国土交通省『日本の水』

日本は水を大量に輸入している!?

「水資源に限りがある」と聞くと、普段使う蛇口の水や国内で使用される農業用水など、私たちの身近な「目に見える水」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、私たちは日々「目に見えない水」も消費しています。それが、「バーチャルウォーター(仮想水)」と呼ばれる水です。

バーチャルウォーターとは、農産物や工業製品を生産する際に使用される水の量を指します。例えば、1kgのトウモロコシを生産するには、灌漑(かんがい)*用水として約1,800Lの水が必要です。さらに牛はこうした穀物を大量に消費して育つため、牛肉1kgを生産するにはトウモロコシの約20,000倍の水が必要とされています。私たちがスーパーで購入する食品や、日常的に使う日用品には、これらの生産工程で消費された「目に見えない水」が含まれているのです。

*灌漑(かんがい)・・・田畑を耕作するのに必要な水を水路から人工的に給水し、土地を潤すこと

特に注目すべきは、日本が非常に多くのバーチャルウォーターを海外から輸入しているという事実です。日本の食料自給率はカロリーベースで約40%と低く、残りの約60%を海外からの輸入に依存しています。このため、私たちが食べる食品や使用する製品には、他国の水資源が大量に使用されているのです。

具体的には、日本が年間に輸入するバーチャルウォーターの量は約800億㎥にも上るとされています。この量は、日本国内で使用される水道水の総量をはるかに上回ります。

世界の人口がさらに増え続ける未来を考えると、水資源の問題は深刻化する可能性があります。現在、世界の人口は約80億人とされていますが、国連の推計によれば2050年には約97億人に達すると見込まれています。人口が増えれば水の需要も増加します。実際、1950年から1995年の間に世界の水使用量は約2.74倍に増加しており、これは人口の増加ペースを上回る速度です。また、OECD(経済協力開発機構)の予測によれば、2050年には世界の水需要が現在より55%増加するとされており、特に工業用水や発電用水の増加がその主な要因とされています。

さらに、2050年には世界人口の約40%に当たる39億人が深刻な水不足の影響を受ける可能性があるとされています。こうした状況を踏まえると、「水を資源」として考える際は、私たちが普段目にする水だけでなく、その背後にある「見えない水」にも目を向けることが重要といえるでしょう。

何でも溶かす水の溶解力

水は、調理、清掃、洗濯などの日常生活に欠かせないだけでなく、農業や工業など幅広い分野でも活用される大切な存在であり、資源です。その多くの役割を支える重要な特性が、「溶解力」です。

水は「万能溶媒」と呼ばれるほど、物質を溶かす力に優れています。その理由は、水分子が持つ「極性」にあります。水分子はプラスとマイナスの電荷を持ち、他の分子やイオンと結びついて多くの物質を溶かします。この特性は、私たちの体内や自然界で起こるさまざまな現象を支える基盤となっています。

例えば、血液中の水は栄養素や酸素を細胞に運び、老廃物を回収して体外へ排出します。また、自然界では、水が土壌から植物に必要なミネラルを運び、成長を支えています。こうした生命活動を支える力こそが、水の溶解力なのです。 しかし、この溶解力の高さが問題となることもあります。河川や地下水には、泥や砂、細菌、ウイルス、微生物、有機物など、さまざまな不純物が溶け込んでおり、そのままでは飲用に適しません。日本の浄水場では、これらの不純物を沈殿、ろ過、消毒といった工程で取り除き、一定の水質管理基準をクリアした安全な水を家庭に届けています。また、家庭では浄水器を使って微量の不純物や塩素を取り除くこともあります。

水の溶解力は私たちの生活を支える重要な力です。一方で、水に溶け込んだ不純物を取り除く技術も、私たちが健やかに生活するためには欠かせません。

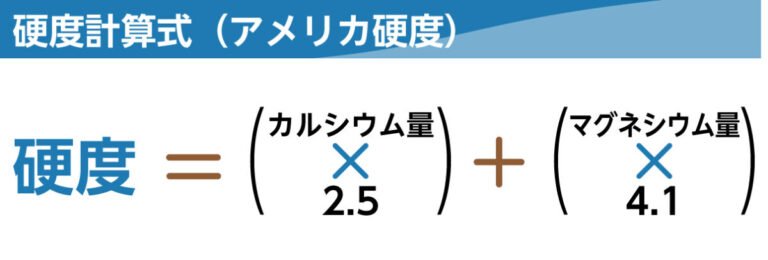

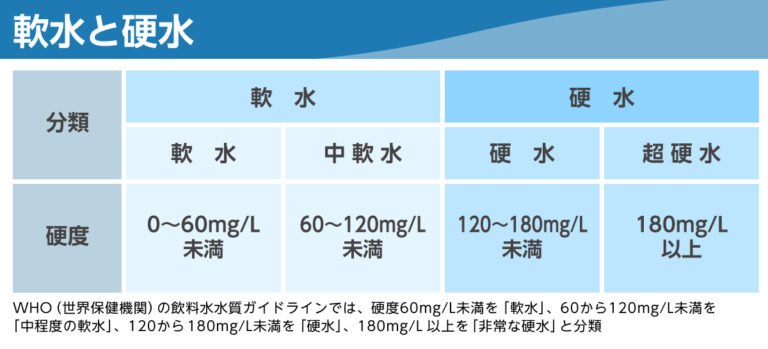

水質を評価する指標にはいくつかの種類がありますが、その中の一つである「硬度」は水に含まれるカルシウムやマグネシウムの量を示します。硬度が高い水は「硬水」、低い水は「軟水」と呼ばれます。水の硬度は地域によって異なり、その違いは水の用途に影響を与えています。

ところ変われば水変わる

日本の水は、世界的に見ると「軟水」に分類されます。これには日本独特の地形が関係しています。日本は山が多く、川の長さが短いうえ、上流から下流への傾斜が急であるため、水が一気に海へ流れ込みます。その結果、水が岩石と触れ合う時間が非常に短くなり、水中にカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分がほとんど溶け出さないのです。

一方、ヨーロッパの水は「硬水」が一般的です。ヨーロッパの地形は日本とは対照的で、山と海が遠く離れており、地形が緩やかなため、水がゆっくりと流れる特徴があります。この過程で水は岩石と長時間接触し、その間にカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が多く溶け込みます。

軟水と硬水には、それぞれメリットがあります。

軟水はミネラル分が少なく、飲みやすいのが特徴です。また、出汁やお茶のうまみや風味を引き出します。

硬水はミネラルを多く含むため、健康維持に役立つとされています。また、肉の煮込み料理で臭みを抑える効果があります。ただし、硬水にはスケール(ミネラルの沈着物)が付きやすいというデメリットがあり、配管や家電製品にトラブルを引き起こすこともあります。

水は電気を通さない!?

水は一般的に電気を通すイメージがありますが、実は純粋な水(H₂O)は電気を通さない絶縁体です。普段私たちが触れる水が電気を通すのは、水に溶け込んだ塩類や不純物が電気を運ぶ役割を果たしているためです。このような不純物を取り除いたものが「純水」や「超純水」です。

純水は、不純物をほとんど含まない水です。そして、純水をさらに高度に精製し、不純物をほぼゼロに近づけたものが超純水と呼ばれます。これらの純度は、電気の通りやすさを示す「電気伝導率」や、電気の通りにくさを示す「電気比抵抗」で測定されます。

純水は電気を通しにくい特性から、半導体や電子部品の洗浄といった精密な作業に使用されています。一方、超純水は不純物がほぼゼロのため、製薬や研究などで必要不可欠な存在となっています。

最後に

水は、自然環境を支え、私たちの暮らしや生命に欠かせない大切な存在であり、限りある資源です。普段何気なく使っている水も、その働きを少し意識してみると、新たな発見があるかもしれません。「水ってすごい!」と感じる瞬間があれば、より大切に扱う気持ちが自然と芽生えるのではないでしょうか。

・環境省「virtual water」(https://www.env.go.jp/water/virtual_water/)

・国土交通省『日本の水』

・国土交通省「水資源問題の原因」

(https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_tk2_000021.html)

・海洋研究開発機構「JAMSTEC BASE」(https://www.jamstec.go.jp/)

![ミウラplus[ミウラプラス]](/assets/img/logo.svg)